ファンシーショップや各地のオルゴール博物館のショップへ行くと、さまざまなオルゴールが売られています。その中でももっとも安価なものが、この手回しオルゴールでしょう。ほぼ同じ価格帯で、ゼンマイ付きのものもあります。どちらもシリンダーが1回転して短い曲を1曲演奏できます。

この小さなオルゴールに接しながら、オルゴールについて少しでも知っていただこうというのが、このページの目的です。

オルゴールの仕組みなんて説明されなくても良く知っているよ、という人はあまり面白くないかもしれませんので、元のページに戻って下さい。

でも、ひょっとしたら、知らなかったことがあるかもしれませんよ。

音の正体、櫛歯

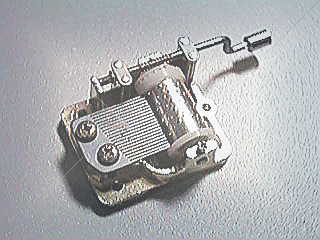

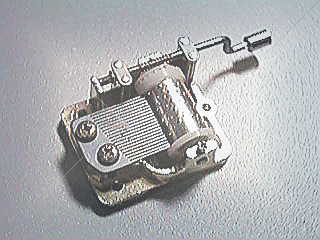

いうまでもないことですが、オルゴールのあの独特の音色を奏でているのは、この切れ目がたくさん入った金属板です。髪を梳かす櫛に似ていることから櫛歯といいます。

手回しのオルゴールは、とても機構がわかりやすく、ハンドルを回すとシリンダーという円筒状のものがゆっくりと回転し、そのシリンダーの表面にある突起がこの櫛歯を弾いて音を出します。

そんなこと、見ればわかると思った貴方、ちょっと待ってください。音が出る仕組みは今いったとおりですが、この櫛歯には貴方が気が付いていない秘密があるのです。

櫛歯の切れ目をよく見ると、片側は浅く、反対側は深くなっていることがわかります。しかし、この程度の切れ目でほんとうにドレミファソラシドの音階が作れると思いますか?

ただの平たい金属板に切れ目を付けるだけで音階を作ろうと思ったら、この櫛歯はもう少し長さを必要とします。しかし、それでは大きくなりすぎますし、また弾いたときの振動が長時間続いてしまいます。振動しているところに突起が接触するととても嫌な音がしますし、かといって振動している間に同じ音を使わない曲しか演奏できないというのは不便です。

この櫛歯の裏を見てみると、その解決方法がわかります。低い音は、長くする代わりに厚みを付けているのです。弾いた時に出る音の高さは、長さというよりは質量の違いで変わるためです。

ちなみに、ご自分でこの手回しオルゴールから櫛歯を取り外してみたときは、再び取り付けるときは注意して下さい。こんな簡易型のオルゴールでも、音をうまく鳴らすには微妙な調整が必要で、櫛歯とシリンダーに付いている突起との距離がほんのわずかに違うだけでうまく鳴らなかったり、音が小さかったりします。

また、いうまでもないことですが、櫛歯を固定するネジはしっかりと留めること。緩い状態ではちゃんとした音は出ません。もっと大きな音を、キャビネット

この手回しのオルゴール、実は「オルゴール」という意味では未完成品といえます。

オルゴールの音を共鳴させるもの、つまりキャビネットがないからです。

あなたが、それをショップで手に取ったとき、耳を近づけませんでしたか。共鳴させるものがないため、オルゴールの音はとても小さいのです。

逆に言うと、共鳴させる物さえあればいいわけです。

幸いこのオルゴールは簡単にどこにでも持ち運べます。さあ、色々な物に接触させて鳴らしてみて下さい。きっと貴方は、その音色の変化に驚くことでしょう。

木製のテーブルなどに接触させると、柔らかいオルゴールらしい音がします。窓ガラスなど硬質素材だと、固い音色になります。同じ木製のものでも、木の材質によって音色の違いがあります。普通の楽器やスピーカーなどに使われる材木は寒い地域のものが良いとされていますが、これは材木の目が詰まっているためです。タンスや本棚など、いろいろ試してみて下さい。少しはオルゴールのことがわかったでしょうか?

もしオルゴールに興味を持たれたら、ぜひアンティークオルゴールに接してみることをお勧めします。

アンティークオルゴールが栄えた今から約100年前、当時の人達は、今の私達のように、カセットテープやCDなどで簡単に音楽を楽しむことはできませんでした。しかし、音楽を手軽に再生して楽しみたいという欲求はとても強く、それがアンティークオルゴールを生み出したのです。

そんなアンティークオルゴールには、電子工学が発達した現代では忘れ去られようとしている優れた技術や発想があり、なによりも音楽に対する愛情が感じられます。

一時期のブームから各地にオルゴール博物館が出来ていますので、少し足を延ばすつもりになれば、アンティークオルゴールに会えると思います。きっとそれは、あなたの「オルゴール」という概念を変えるほどの魅力を備えているでしょう。

少しだけアンティークオルゴールに接したという人には、我が工房の「オルゴール 33の謎」という手作り本もおすすめ。ご希望の方には実費プラス送料でお分けしますよ(今年の冬コミも出られれば出品予定)。