三協商事株式会社より発売されたオルガニート20Nシリーズは、ディスクオルゴールに憧れつつもとても手が出なかった私にとっては待ちこがれていた商品でした。アンティークオルゴールと比べられるわけもありませんが、20弦の櫛歯はなかなか心地よい音色を奏でてくれました。

ディスクが紙製のため、それまで出ていたタイプの物より交換ディスクが安価に手に入ることができるのも魅力でした。

しかし、交換ディスクを何枚か楽しんだ後に私が考えたのは、オリジナルディスクの作成。紙製ならば、個人で作ることも可能ではないか、と。

ということで、このページでオリジナルディスクの製作過程を公開しようというわけです。同じように、20Nシリーズのオリジナルディスク作成を考えている人達の参考になれば幸いです(それ以外の大半の人には面白くないかもしれませんが……)。

ただし、現時点ではオリジナルディスクは完成してはおりません。といっても、形ある物がないというわけではありません。いちおう、実験ディスク(完成度は低いが、とりあえず主旋律程度の演奏はできる)の完成まではこぎ着けています。ここから先は音楽的素養が必要となるのですが、私にはそれが欠落しているため、完成版まで待っているといつこのページが公開できるかわかりませんし……。(できたら今年の冬コミあたりでオリジナルディスクをお見せできたらと思っています)

ともかくディスクを作るには、こんな苦労があるんだってことを見てください。

1.計算はパソコンにやらせろ

私は実は手回しで長いカードを使うオルガニートも持っています。これはオリジナルが作れるカードが売られていて、穴を空けるためのパンチも付属している(なんとなくしてしまった。これがあれば今回の計画はもう少し楽だった)。

カードは縦に音階が、横に時間軸(小節)のラインが引かれていて、楽譜さえあればすぐに作れそうです。まあ、ハ長調で音域が限られていて、同じ音はすぐに出せないなどの制限があるので、実際にはそう簡単でもないのですが。

しかし、ディスクの場合はあたりまえですが円です。円の中心側から外周に向かって音階が並び、時間軸は角度によって設定されます。これを物差しと分度器でやろうと思ったら、曲を決める前に嫌になってしまうに違いありません。といっても、昔の人はそうやっていたのだろうけど。

計算ならコンピュータにやらせろというわけで、プログラムを書くことにしました。もっとも私が使えるのはBASIC。それもビジュアルだのクイックだのというものではない。98のN88BASICである。

計算ならコンピュータにやらせろというわけで、プログラムを書くことにしました。もっとも私が使えるのはBASIC。それもビジュアルだのクイックだのというものではない。98のN88BASICである。

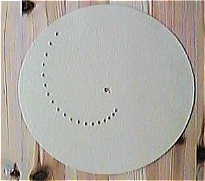

それでも、計算させるには問題はないので、まずはプリンターでディスクと同サイズの円を描くところから始めました。細かいところは書いても面白くないので飛ばしますが、円ですので時間軸の分解は360、音の鳴る中心からの距離も割り出して、とりあえずドレミファソラシドを鳴らせるディスクのパターンをプリンターで出力させました。この紙を厚紙に糊で貼り付け、厚みをつけます。

穴開けは、カード式オルガニートに付属していたパンチがあればよかったのですが、なくしてしまっているので、木工用のポンチを使用。いろいろ試してみた結果、2ミリのものが丁度良いようでした。

穴開けは、カード式オルガニートに付属していたパンチがあればよかったのですが、なくしてしまっているので、木工用のポンチを使用。いろいろ試してみた結果、2ミリのものが丁度良いようでした。

中心にも軸に挿す穴を空け、さっそくオルゴールにセット。

ところが、音が変なのです。予定の音階は鳴ってくれますが、響かない嫌な音なのです。どうやら、穴を空けたときに、内側にわずかにめくれ、それがスターホイルを廻すときに支障を来すのが原因のようです。試しに板を裏表逆さまにセットしてみると、ちゃんと鳴りました。もちろん音の鳴る順序は逆になってしまいますが。

その後、プリンターで出力される穴の位置が逆になるように書き換えたりしてみましたが、単純に、最初から厚手の紙に直接出力させるだけでこの問題は解決。本来このオルゴール用に作られているディスクの紙ほど厚いものをレーザープリンタで出力させるのは難しいのですが、多少薄いものでもたいして支障はないようです。もちろん耐久性という問題はあるのですが、極端な使用頻度でなければ耐えられるのではないでしょうか(希望的観測)。

2.メロディを鳴らせ

ここまでいけば、あとは実際に曲を演奏させてみるだけです。

ここまでいけば、あとは実際に曲を演奏させてみるだけです。

さきほどのプログラムを自由にデータを入力できるように書き換えました。自分が使うことしか考えていないため、いい加減なユーザインターフェイスですが、一応、入力したデータの保存と呼出、1オクターブ移動、小節単位の切り取りや挿入などの機能もつけました。(わかりにくいとは思いますが、右写真がその画面)

さっそく「カエルの歌」などを入れて、ディスクを作成してみました。

さっそくそれをオルゴールにセットしてみる。するとオルゴールは、それを忠実に演奏してくれる。主旋律だけですが、自分で作ったディスクを鳴らしていると思うと感慨深いものがあります。

よし、これであとは本格的に入れる曲を決めれば完成だ。そう思っていたのですが、実は大きな落とし穴があったのです。

「カエルの歌」を輪唱させようと穴を追加して演奏させてみた時のことです。

なぜか音がずれるのです

最初は穴の開け方が悪いのかと思いました。微妙な穴開けのずれのせいに違いないと。確かにまだ試しだからと、いい加減にポンチでポンポン空けていった穴は多少ずれていました。しかし、これくらいで音はずれて聞こえるものなのでしょうか。

音楽に精通している人なら、多少の音のずれでもすぐにわかるとは思います。しかし、ほとんど音楽の素養のない私が聞いて、はっきりわかるほどずれているのです。穴の空け位置の1ミリに満たないずれで、それほどの音のずれを作り出すものでしょうか。

試しに、一度にすべての音を鳴らすパターンを作って、そのディスクで鳴らしてみることにしました。すると、円盤の外周に近い方の音から順番に鳴っていったのです。どの音も同時には鳴りません。

なぜ? 私は頭を抱えてしまいました。

3.試作版の完成へ

オルゴールを改めてよく見てみました。ディスクをセットする軸から真下に櫛歯を弾くためのスターホイルが並んでいます。その位置にはずれなどありません。軸から一直線上に並んでいます。

スターホイルの突起を弾いて櫛歯を鳴らしているうちに、はたと思いあたりました。

音は、このスターホイルの突起に穴が接触したときに鳴るのではなかったのです。音が鳴るには、このスターホイルが少し回って、櫛歯を弾く瞬間です。つまり、音を鳴らす位置というのは、軸の真下よりも少し横にずれているわけなのです。

真下でないとなると、そのずれた位置にはやく到達するのは外周に近い側ということになります。そのため、外周に近いほど早く音が鳴ってしまうわけだったのです。

カード式のオルガニートでは、こういうずれは存在しません。ディスクを作ってみて初めてわかったことでした。

ただ、これで不思議に思ったことがありました。このずれはスターホイルと櫛歯のセットされている位置を反対側にずらすだけでおそらく解決することができます。もちろん、スターホイルとディスクをぴったり合わせるための上の押さえも、同様の位置ににずれなくてはならないのはいうまでもありません。

押さえが軸からずれてセットされることになるので、見かけはちょっと良くないでしょうが、そうすれば穴の位置は、ディスクの中心から放射線状に配置されることになります。

今のディスクの製作は、それこそコンピュータで計算して穴の位置を割り出していると思いますが、アンティークオルゴールの時代は手計算で穴の位置を一つ一つを決めていたでしょうから、このずれも考慮して計算しなくてはならないのは大変な労力だったに違いありません。

つまりは、オルゴールのスターホイル位置を変える方がはるかに合理的だったのではないでしょうか。

まあ、こんな私の思いつきなど、当時の人達は当然気が付いていたでしょうから、あえてそうしなかったのは理由があるのだと思います。もし、どなたか、その理由を知っていたら教えてください。

さて、話を戻します。そういうことなら、パターンをプリントするときにそのぶんだけずらしてやるようにすればよいわけです。

さて、話を戻します。そういうことなら、パターンをプリントするときにそのぶんだけずらしてやるようにすればよいわけです。

こうして、ようやく試作版が完成したのでありました。

無事、試作版は完成しましたが、本当のオリジナルディスクの完成までにはまだ時間が掛かりそうです。というのは、何度もいっていますが、私には音楽的素養がないからです。ハ長調で音域と演奏小節数などさまざまな限界がある中では、そのままで演奏できる曲などほとんどありません。それをアレンジしてまとめるという作業は、今までとは比べ物にならないほどの苦労を伴うことと思います。しかし、その苦労は書いても仕方がないので、ここでは、これでおしまいとさせていただきます。後は、実際にオリジナルディスクができたら報告することにします。